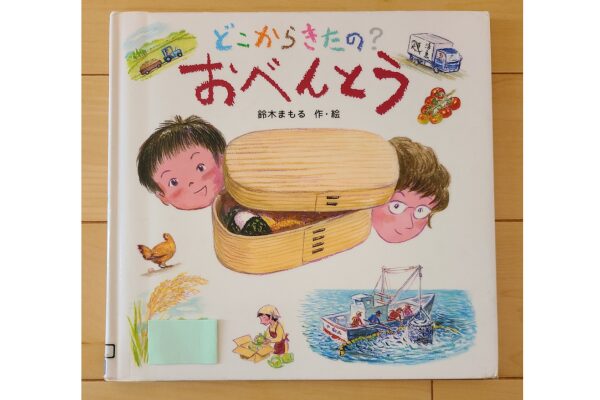

先日、図書館で出会った『どこからきたの?おべんとう』という絵本。

ページをめくるたびに、「これは子どもたちに読んであげたい!」と思わずにはいられない、とても素敵な一冊でした。

“食べること”のありがたさや、食材の背景をやさしく伝えてくれる内容に、思わず心があたたかくなりました。

今回は、元保育士としての視点も交えながら、絵本の魅力やおすすめポイント、家庭や保育での活用アイデアをご紹介します♩

『どこからきたの?おべんとう』の基本情報と出版社紹介

| 作・絵 | 鈴木まもる |

| 出版 | 金の星社 |

| ページ数 | 32ページ |

| 初版年月日 | 2020年5月 |

出版社:金の星社さんは、保育や教育の現場でもよく使われる児童書を多数出版されていて、親しみやすく温かみのある絵本が多いです。

『どこからきたの?おべんとう』はどんな絵本?

お弁当の中身が「どこからきたのか」をたどる物語

この絵本では、おにぎり・たまごやき・アジフライ・ポテトサラダ・たくあんなど、定番のお弁当メニューが登場します。

それぞれの食材が、

…という“旅”のような流れで描かれているんです。

子どもたちは「料理をしてくれるのはおうちの人、給食の先生」と理解していても、その前の工程や関わる人たちの存在には、まだ気づいていないことも多いですよね。

この絵本では、それぞれの過程がやさしく丁寧に描かれていて、楽しく読みながら自然と学べる内容になっています。

各おかずごとにしっかり描かれているので、「食べ物って、こんなにたくさんの人と旅をしてきたんだな」と気づくきっかけになりますよ♩

子どもにもわかりやすく、大人にも響く内容

物語の中では、「○○はね?」と問いかけるようなやさしい語り口で進んでいき、人とのつながりが見える構成になっています。

「いつも食べているけど、こんな風に届いているんだね」

そんな会話が自然と生まれる、シンプルでありながら心に残る絵本です。

ちなみに、金の星社さんの公式サイトでは、絵本の一部を立ち読みできます。

「たまごやき」や「アジフライ」ができるまでの“旅”を、ぜひのぞいてみてください📚

元保育士目線でおすすめしたい理由

食育につながる絵本は“気づき”のきっかけに

この絵本の魅力は、「食べものを大切にしようね」と押しつけるのではなく、読んでいるだけで“ありがたさ”に自然と気づける点です。

登場するのは、農家の人、卵を生むニワトリ、スーパーの店員さんなど――

食べ物が私たちの元に届くまでに、たくさんの人や動物が関わっていることが伝わってきます。

普段の生活でも、子どもたちの視野が広がっていくきっかけになりそうですね♩

年少〜年長さんに特におすすめ

3歳頃から「なんで?」「どうして?」と、物事の背景に興味を持ち始める時期。

この絵本はそんな子どもたちにぴったり。

――といった気づきが、“いただきます”や“ごちそうさま”の意味をより深めてくれます。

好き嫌いのある子でも「食べ物を残すのは、もったいない」「一口たべてみようかな」そんな気持ちになるはずです。

家庭や保育での活用アイデア

親子で読んだあとに話してみよう

――そんな声かけをするだけで、絵本の世界が日常の中に広がります。

「ミニトマト育ててみようか?」と家庭菜園につなげたり、実際に育てる体験をすることで、“いただきます”の言葉に込める意味がもっと深くなると感じます。

保育園でもミニトマトやピーマンを育てたあと、子どもたちの食べ物への意識ががらっと変わっていました!

実際の生活とつなげてみる

読み聞かせ+体験をセットにすることで、絵本の内容が“記憶”に変わっていきます。

まとめ『どこからきたの?おべんとう』は「ありがとう」を育てる絵本

『どこからきたのおべんとう』は、子どもにも大人にも「当たり前のありがたさ」「ありがとう」「いただきます」に気づかせてくれる絵本です。

保育園やご家庭で、食育の入り口としてぴったりの一冊。

是非、一度読んでみてほしいです♩

読んだあとの食事の時間が、もっと楽しく、やさしいものになりますように♩

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!