こんにちは!保育歴15年の元保育士、りんです。

今回は、保育現場での「食育指導」についてお話します。

保育の現場では、子どもたちが食べ物の好き嫌いをしたり、慣れない食材に戸惑ったりする姿をよく見かけます。

「せんせい、にんじんきらーい!」

「これ、たべたことない!」

でも、ちょっとした工夫や体験を通して「食べてみようかな?」という気持ちが生まれることもあります。

食育指導は、単に「栄養について学ぶ」だけでなく、食への興味や感謝の気持ちを育む大切な機会です。

今回は、保育の中で無理なく取り入れられる食育指導のアイデアや、私が実際に現場で行っていた食育活動の例をご紹介します。

保育現場で働く先生方の指導計画の参考になれば嬉しいです。

食育指導の具体的なアイデア

私が保育現場で行ってきた、「食育指導」の具体的なアイデアを紹介します。

みなさんの園での、保育計画の参考になれたら嬉しいです。

1.野菜の栽培と収穫体験

園内の小さな畑やプランターで季節の野菜を育て、子どもたちが収穫する体験をしました。

これにより、食材への愛着が生まれ、食べ物の大切さを学ぶことができます。

私のいた園では、大きな畑はなかったものの花壇やプランターを活用して次のような野菜を育てました。

花壇で育てた野菜

なす・トマト・ピーマンは、一度育つと沢山の実がなるので、子供たちも何度も収穫できて楽しそうでした♪

プランターで育てた野菜

花が咲き、野菜ができていく過程を見た子どもたちはとても嬉しそうでした。

順番に水やりや雑草取りをし、大切に育てた野菜を収穫すると、普段野菜が苦手な子も「自分が育てたもの」となると喜んで食べていました。

トマトを育てたら、トマトの葉のにおいを香ってみてください。

葉っぱからも「トマト」のにおいがします🍅

子どもたちも、トマトの葉をこすって匂いを嗅いでみてビックリ😲大喜びしていました♪(これは、祖母からの知恵です)

沢山育った野菜は、お家に持ち帰ることも喜んでいました!

昨日の晩御飯で、たべたらおいしかったよ~✨

持ち帰った次の日に、嬉しい報告をしてくれる子もいました!(お家の皆様に感謝しています)

初心者の方でも、プランター栽培が挑戦しやすいですよ。

園の中に畑仕事が得意な先生がいたので、私たちも一緒に学びながら取り組みました。

もし園に詳しい先生がいれば、一緒に進めると心強いですね。

野菜の栽培は「夏野菜」を育てることが多いと思います。

(私も、夏野菜、プランター栽培を行う事が多かったです)

私の経験んでは、土づくり、苗植えなどは春頃から行っていました!4月は、新しい保育環境で忙しいと思いますが、5月過ぎには「野菜栽培の計画」をはじめましょう✨

2.クッキング教室

収穫した野菜や季節の食材を使い、子どもたちが料理をする機会を設けるのも食育の一環です。

また、包丁を使わず、安全に楽しめるクッキングを行ったこともあります。

簡単クッキングアイデア

エプロンを持ってくる日からワクワクの子どもたち♪

子供たちは、クッキングをとても楽しみにしています✨是非、体験させてあげたいです。

お家での料理の手伝いとちがい、お友達と一緒に行うクッキングが楽しいんですよね!

【ホットケーキ作りで気を付けること】

年長児でもホットプレートを使用する際は、やけどに注意しながら一対一で行いました。

担任ひとりでは危ないので、他の先生にも手伝いに来てもらいスムーズに行う事が出来ましたよ!

クッキング内容計画は、給食の先生と相談して決めていました。

私だけでは思いつかない、子どもと出来そうなクッキングをいつも提案してもらえ、とても嬉しかったです。

是非、給食の先生に相談してみてくださいね✨

3. 食事の時間を楽しむ工夫

友達や先生と会話しながら楽しく食べることで、食事の社会的側面も学びます。

食事のマナー指導

イラストを見せながら行うと、子どもたちも興味を持ってくれます。年中以上では、給食の時間に話しながら実践することも良かったです。

4.行事の時の、特別な食事♪

誕生日会などの行事で特別な食事を提供すると、食への興味が広がります。

私の園では、誕生会の日に給食の先生が季節の食材を使ったメニューを考えてくれ、子どもたちはとても楽しみにしていました。

季節の食材を使ってくれる、見た目で季節を感じる、普段と盛りつけが違う、子どもたちは本当に大喜びで、保護者の方も喜んでいました♪

準備してくれる給食の先生方、本当にありがとうございました!!

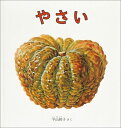

5.絵本を使った食育

絵本の読み聞かせからも、子どもたちは自然と食材に興味を持ちます。

📚『おべんとうバス』

📚『やさい』

📚『くだもの』

他にも食育におすすめの絵本はこちらをご覧ください▼

先生、この野菜、絵本に出てきたね!

給食中に話してくれる子もいました。子どもたちの素直な反応は可愛いですね♪

6.実際に食べ物に触れる体験

野菜に触れる体験🥬

未満児クラスでは、野菜に触れてみる体験をしました。

以上児では、野菜を切って断面図を見たり、種を比べたりとさらに発展させました。

絵本で見て知っていた野菜でも、実際に触れてみると印象に残るようです。

魚に触れる体験🐡

衛生面に配慮しながら、魚にも触れる体験もしたことがあります!

触れ方は、子どもによって様々です✨

魚に、ぎゅっと触れる子、指一本でつつくのが精いっぱいの子、触れることは出来ないけど興味はある子など反応が面白かったですよ。

一匹まるまるの魚に中々触れる機会も少ないようで、口の中やえらをめくってみると、子どもたちは興味津々!

形や硬さだけでなく、香りも感じながら五感で学んでいました。

7.「いただきます・ごちそうさま」の意味を伝える

どうして『いただきます』っていうの?

ある日、給食の前に子どもたちと話をしました。「お米はどこでできるのかな?」と聞くと、「田んぼ!」「おじいちゃんが作ってる!」と元気な声。

農家さんや調理員さんの話をすると、「ごはんはすぐ出てくるんじゃないんだね」と真剣な表情になる子もいました。

食べ物がどうやって自分のもとに届くのかを知ると、「いただきます」や「ごちそうさま」が、ただの挨拶ではなく、感謝の気持ちを込める大切な言葉だと理解していくようでした。

その日の給食は、食事をいつも以上に味わって楽しむ様子や、給食の先生に「いつもありがとう!ごちそうさまでした!!」と挨拶に行く子も多かったです。

絵本「もったいないばあさんの いただきます」では、「食事の大切さ、いいだたきますの意味」を伝えることが出来ますよ📚▼

8.運動と食事の関連付け

午前中にしっかり体を動かすことで、給食の時間にはお腹がすくような習慣を作ります。

日常の中で意識して取り組めるポイントですね。

9.食育情報の共有

家庭でも食育を促進するため、保護者向けに食育の重要性や実践方法についてのアドバイスを提供します。

「園だより」には給食の先生からのコーナーがあり、給食やおやつのレシピが紹介されていました♪

私も、レシピコーナーが毎月の楽しみでした!

10.保育士として大切にしたいこと

食育を進める中で、大切にしたいポイントがあります。

① 無理に食べさせない

「これ食べないとダメ!」ではなく、「ちょっとなめてみる?」など、少しずつ食材に慣れる工夫が大切です。

② 楽しい雰囲気を作る

食事の時間は、ただ栄養を摂るだけでなく、楽しいひととき。

子どもたちがリラックスできる環境を整えたいですね。

③ 生活と結びつけた食育の工夫

毎日の給食や、絵本の読み聞かせ、野菜の栽培などが身近にあるなど、食の話題を自然に取り入れると、子どもたちの関心が高まりやすくなりますよ。

まとめ|食べ物に楽しく興味をもつところから♩

食育は、特別なことをしなくても、日常の中で取り入れることができます。

「この野菜、切るとどうなるんだろう?」 「このごはんは、どこからきたの?」

そんな小さな問いかけから、子どもたちの「食べることって楽しい!」という気持ちを育てていきたいですね。

保育の現場で、ぜひ無理なく楽しく食育を取り入れてみてください♪

指導計画を考える時の参考になれたら嬉しいです。