小学校入学を意識すると、

「うちの子、ちゃんと時間を守れるかな?」「朝の支度がバタバタして困る…」

そんなふうに心配される保護者の方も多いのではないでしょうか。

保育士として15年間働く中で、同じようなご相談を何度も受けてきました。

そのお気持ち、とてもよくわかります。

保育園や幼稚園でも、特に年長さんになると“小学校を意識した生活”が少しずつ取り入れられています。

実は子どもたち、日常のちょっとしたやりとりの中で“時間の感覚”を自然と身につけていくんですよ♩

今回は、保育現場で私が実際に行っていた声かけや、時間を意識した生活づくりの工夫を紹介します。

おうちでもすぐに取り入れられるヒントをお伝えするので、ぜひ参考にしてくださいね。

保育園・幼稚園でも「時間を意識した生活」を大切にしている理由

年長さんになると、小学校を意識した生活リズムや過ごし方が保育の中でも行われていきます。

たとえば、

こうした毎日の積み重ねを通して、子どもたちは

「時間ってこういうものか!」「次は何をするのかなは?」

と少しずつ理解し、自分から動けるようになっていきます。

これは“自立心”や“見通しを持って行動する力”を育てる、とても大切なステップ。

小学校生活への準備として、しっかりと土台をつくっていく時期なのです。

日常のやりとりが“時間を意識する力”を育てる!保育士の実践例

「時間を教える=時計の読み方を教えること」と思われがちですが、実は日常のちょっとした声かけが、時間の感覚を育てる大きなカギになります。

私がよく使っていた声かけの一つが、こちら。

「長い針が6になったら、9時30分におさんぽに出発するよ〜!それまでにお片付けをして、トイレを済ませておいてね」

このように具体的に伝えると、子どもたちは

と、自然と考えて行動しようとするんです。

最初は難しくても、繰り返すうちに「自分で考えて動ける力」がしっかり育っていきますよ♩

\ポイントは、「時間で伝える」こと/

「長い針が6=30分」と教えることで、数字だけでなく“時間の流れ”として理解できるようになります。

\そしてもう一つのポイントは、「事前のこまめな声かけ」/

このように、大人も一緒に“時間を意識した行動”をしてみせることで、子どもたちの意識も変わっていきます。

中には、「○○くんの片付け手伝ってくるね!」と、友だちの行動まで逆算して考えられる【ミニ先生】のような子も…!

子どもって本当にすごい力を持っているんです!!

私は、ミニ先生の子ども達に何度も助けてもらいました♩

視覚で伝える工夫|時計・カレンダー・スケジュール表の活用法

子どもにとって“見てわかる”というのはとても大切。

だからこそ、アナログ時計やカレンダー、スケジュール表など「視覚的に伝える工夫」が効果的です。

アナログ時計のすすめ

最近はデジタル時計が多くなっていますが、保育園や小学校で使われているのは“丸いアナログ時計”です。

「長い針が3で15分」「6で30分」など、目で見て“時間の動き”を感じられるのがポイント。

時間の流れを感覚的に理解するには、アナログ時計がぴったりなんです。

アナログに慣れていない子には、数字の下に「5分」「10分」などのシールを貼るとすぐに覚えられますよ♩

カレンダーやスケジュール表を利用する

保育園でも、「今日は何日?」「何曜日?」と確認したり、子供の見やすい場所やホワイトボードに予定を書いたりしています。

あと2日で遠足だね〜

今日はお誕生会があるね!

こうしたやりとりで、子どもたちは楽しみに向かって“気持ちの準備”ができるようになります。

また、見通しが立たないことに不安を感じやすい子どもにとっても、「先の予定が見える」「理解できる」ということは、とても大きな安心につながります。

年長さんだけでなく、年中さん(4歳)でも数字や予定に興味を持ち始める子もいますよ♩

お子さんの成長や関心に合わせて取り入れてみてくださいね。

小学校入学前に!おうちでできる「時間を意識する」生活習慣づくりのコツ

おうちでもちょっとした声かけや道具の活用で、子どもが“時間を意識した生活”を送りやすくなります。

お家でも出来るヒントを紹介しますね。

まずは「時間を明確にした」声かけから

このように、時間をはっきりと区切って伝えることで、子どもが“見通しを持って行動”できるようになります。

そして、時間になってから突然「終わり!」ではなく、

「あと5分で終わりだよ。大丈夫そうかな?」

と、事前に“心の準備”ができる声かけをするのがとても大事です。

子どもに「えっ、聞いてない!」と言われることも防げますし、気持ちの切り替えがしやすくなりますよ。

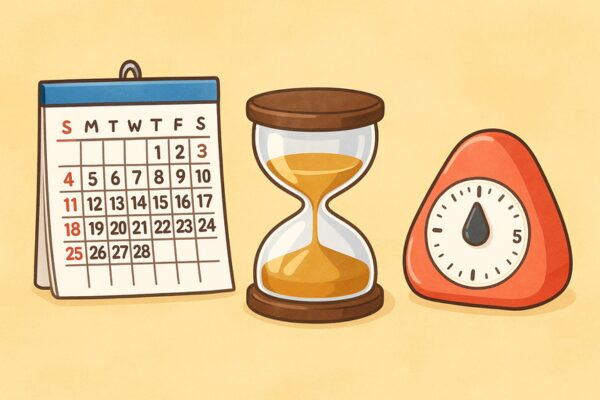

切り替えが苦手な子には道具の力を借りよう

これらは、“目に見える終わり”を教えてくれる頼れるアイテムです。

養護学校での勤務経験のある先生に教えていただき、私も実際に使っていた方法です。

「今からタイマーつけるね、一緒にスタートボタン押そう」

と一声かけることで、子どもも納得しながら一緒に行うことが出来ます。

数字が減っていく、音が鳴る、砂が落ちる…こうした視覚・聴覚の両方からのアプローチが、子どもにとってとても分かりやすいんです。

切り替えが苦手な子ほど、「お約束が見える」とスッと動けるようになりますよ♩

気持ちの切り替えに時間のかかる子には、少し時間の余裕をもって行動してあげられるといいですね。

子どもが時間を意識できるようになると、大人のイライラも減るかも?

毎日の生活の中で、つい口にしてしまう言葉…

「もう早く○○しなさいってばーー!!」

でも、子ども自身が「今何をする時間か」「どのくらいの時間があるか」を理解できていると、少しずつ自分で動けるようになっていきます。

その結果、

そんな嬉しい変化が、日常の中で感じられるようになるかもしれません♩

おわりに|“時間を感じられる力”は、子どもの未来を支える

保育士として子どもたちと過ごしてきた毎日で、私は本当にたくさんのことを学びました。

子どもたちって、環境と関わり方次第で、ぐんぐん力を伸ばしていくんです。

その中でも「時間を意識する力」は、将来の“自立”や“社会性”につながる大事な土台になります。

小学校入学が近づいてから焦るよりも“今”から少しずつ意識してみるのがポイント。

まずは、おうちで一緒に時計を見ながら「今日のご飯の時間は〇時だよ~」と話してみてくださいね。

親子で楽しみながら、“時間の感覚”を育てていきましょう♩